Александр Тарасов

Остап Бендер, Норинский и я

Продолжение загадочных историй, произошедших с Александром Тарасовым

... Итак, предыдущая история, рассказанная мною, заканчивалась тем, что со мной вдруг захотел пообщаться следователь районной прокуратуры.

Я побеседовал с этим следователем по телефону, и мы договорились, что 14 февраля я его навещу. Следователь оказался моим полным тезкой (Александром Николаевичем) и по телефону говорил достаточно корректно. Впрочем, не без загадочности. На вопрос, зачем я ему понадобился, ответил туманно и интригующе: «Сведения на вас пришли». «Из КГБ?» – хотел уже было спросить я его, но вовремя одумался, сообразив, что на этот вопрос он мне не ответит.

Зато я спросил, какая прокуратура мной интересуется, районная или городская – мне вдруг пришло в голову, что я, возможно, понадобился как свидетель по делу о пожарах в квартирах редакторов «Панорамы», и я знал, что к тому времени главный редактор «Панорамы» А. Верховский уже направил жалобу в городскую прокуратуру – ввиду демонстративного бездействия районных органов.

Ответ меня удивил и заинтриговал: «Прокуратуре РСФСР», – сказал мне следователь. «Ого!» – подумал я и в этот момент решил окончательно, что к следователю пойду: надо же, наконец, выяснить, что за странные игры вокруг меня происходят.

Тут и следователь проявил себя опытным тактическим бойцом: чтобы пресечь дальнейшие расспросы с моей стороны, он перешел в наступление и задал вопрос сам. Это был мощный вопрос.

– Александр Николаевич, а вы не бандит? – спросил он меня.

Признаться, я стушевался. Я оказался в смешном положении: ну не буду же я, в самом деле, горячо убеждать сейчас его, что я не бандит, – это уже чистая клоунада. В результате я пробормотал что-то в том духе, что нет, вроде бы я не бандит.

Это признание вызвало у следователя форменный взрыв энтузиазма.

– Ну вот и прекрасно! Вот и замечательно! – воскликнул он c преувеличенными интонациями кота Бегемота. – Значит, Вам бояться нечего! – И объяснил мне, как его найти на рабочем месте.

Спорить с ним я не стал. Хотя, по моему мнению, оппозиционному журналисту у нас в стране есть чего бояться. И я даже знаю одно такое ведомство, которого бояться надо обязательно.

Итак, 14 февраля, предупредив предварительно друзей и коллег о том, куда и зачем я иду, я предстал пред водянистые очи следователя Волгоградского РУВД А.Н. Богдановича. Он оказался все-таки не следователем прокуратуры, а следователем РУВД, но простим ему эту маленькую ложь: следственный отдел РУВД действительно оказался расположенным в здании райпрокуратуры, да и дело ему действительно «спустили», как я впоследствии убедился, из прокуратуры же.

Следователь Богданович оказался человеком достаточно вежливым и корректным, несмотря на одиозную свою фамилию (мне почему-то при слове «Богданович» вспомнился генерал Богданович, о котором даже лидер «государственной школы» Б.Н. Чичерин отзывался в крайне отрицательных выражениях, а также и губернатор Богданович, убитый эсерами; видимо, такой набор воспоминаний был связан с негативной окраской дела в моем сознании; поостыв, я сообразил, что Богданович – вообще распространенная фамилия, что были, например, два народовольца Богдановича – один стал «легальным марксистом», а другой умер в Шлиссельбургской крепости, и был, наконец, классик российской литературы Богданович, автор «Душеньки»; впрочем, я почему-то уверен, что мой следователь не был потомком никого из вышеперечисленных). Меня приятно порадовало отличие следователя РУВД времен перестройки и гласности от следователя КГБ времен застоя: не в пример своим коллегам с Лубянки Богданович вовсе не пытался меня сразу же подавить и запугать, не задавал глупых вопросов типа «Вы осознаете, где Вы находитесь?», не кричал «Мы всё знаем!» и не «тыкал», наконец. Большой прогресс.

В то же время Богданович неприятно поразил меня полным пренебрежением к формальной стороне дела: документы, например, он у меня не проверил (а вдруг я – не Тарасов? мало ли кого я мог вместо себя подослать?), протокол не вел и вообще никаких официальных бумаг с редким упорством не составлял.

Начал следователь с глобального вопроса, запугивал ли я когда-либо в своей жизни кого-либо или высказывал ли в чей-либо адрес угрозы. Мне это начало не нравиться. Во-первых, странный вопрос этот ничего мне не объяснял в причинах моего вызова, во-вторых, он был поставлен некорректно: что значит «в своей жизни» – в детском возрасте я, например, наверняка «высказывал угрозы» в адрес «разных лиц», преимущественно товарищей по играм во дворе.

Все же я сказал Богдановичу, что не обладаю достаточным здоровьем для такой линии поведения. На это Богданович отреагировал туманной фразой: «Ну, мало ли, может быть, вы духом сильны» – и задал мне следующий загадочный вопрос: а не знаю ли я случайно некоего Поэля Карпа? Вообще-то, кто такой Поэль Карп, я, разумеется, знаю, но Богданович, произнося это имя, так его чудовищно исказил, что я не понял, о ком идет речь, и поведал следователю, что такого человека не знаю (за что приношу Поэлю Мееровичу заочно извинения: читал, читал неоднократно его статьи с интересом и наслаждением – а равно и переводы: Ганса Сакса, например).

Следователь Богданович вздохнул и задал мне еще один загадочный вопрос: а не знаю ли я случайно некую Нину Катерли-Эфрос? При этом Богданович особенно почему-то надавил на фамилию «Эфрос». Слава богу, в имени Нины Катерли следователь ничего не исказил, и я ему чистосердечно признался, что я знаю, кто это такая, и даже вкратце поведал, что я о ней знаю. Богданович чрезвычайно обрадовался. «Ну вот видите, Александр Николаевич, вот видите!» – воскликнул он. Что я должен был видеть, оставалось для меня непонятным. «Вы ее лично знаете?» – спросил он меня. «Нет, только как читатель». Богданович уставился на меня, как Мюллер на Штирлица. И смотрел так довольно долго. Чего уж он ждал, боюсь и предположить. Может, признания, что я сосед Нины Катерли по лестничной площадке, а может, заявления, что я – ее внебрачный сын.

Наконец, перестав меня гипнотизировать, Богданович принялся задавать мне какие-то общие и к делу явно не относящиеся вопросы: да чем я занимаюсь, да член ли я какой партии, да какие произведения я пишу, да где я печатаюсь, да хватает ли мне моих гонораров на жизнь и т.д. и т.п. Причем у меня сложилось впечатление, что ответы на эти вопросы он знал заранее.

Длилось это довольно долго и утомило, кажется, и его, и меня. В конце концов, я не выдержал и спросил, зачем все-таки я им понадобился и с чем связаны все эти расспросы.

Богданович опять вздохнул и поведал мне, что он не собирается темнить и что-то скрывать, что вот ему спустили дело из Прокуратуры РСФСР по факту написания антисемитских писем угрожающего содержания в адрес Н. Катерли и П. Карпа, что по этому делу он проводит проверку и должен получить образцы моего почерка для экспертизы.

– Почему моего? – удивился я.

Богданович развел руками и опять терпеливо стал мне объяснять, что он тут не при чем, что самодеятельности с его стороны нет, что «дело» пришло к нему сразу с установочными данными на меня и с требованием именно меня и проверить. Почему меня, он не знает. «Должно быть, вы где-то там у них числитесь», – предположил следователь. Хотя он и не сказал, где «там» и у кого «у них», мы с ним друг друга поняли.

При этом Богданович показал мне издали папку с «делом» и отдельно подколотый к нему скрепочкой листочек. Это, очевидно, и была «ориентировка» на меня.

Я испытал противоречивые чувства: с одной стороны, я расстроился и взволновался, с другой, напротив – успокоился. Расстроился и взволновался потому, что мне стало ясно, в какую историю меня втравили, стало очевидно, что я столкнулся с омерзительной, гнусной, поганой провокацией, а успокоился потому, что уже обладал некоторым сходным опытом: это была не первая попытка горячо любимых органов «пришить» мне чужое «дело».

В апреле 1977 года я уже захватывался героически самой натуральной группой захвата с Лубянки, доставлялся на Малую Лубянку, 11а, где меня добрых три часа убеждали, что это именно я взорвал в декабре 1976 года бомбу в московском метро. Через три часа, порядком устав от моих «запирательств» (так это, должно быть, называлось на профессиональном жаргоне, ибо один из первых вопросов, который я услышал тогда, звучал так: «Будем запираться или как?»), мои следователи решили выяснить, а чем же я тогда занимался, если не взрывал бомбу? Иными словами: а есть ли у меня алиби? (Попробуйте-ка, кстати, вы, читатель, вспомнить: а чем вы занимались в такой-то день между такими-то и такими-то часами четыре месяца назад? Не помните? Вот то-то.)

На беду моих следователей, у меня было железное, «трехсотпроцентное» алиби: к моменту взрыва я уже полмесяца лежал в больнице (в Институте ревматизма АМН СССР), где меня ежеминутно видела добрая сотня пациентов плюс медперсонал, да к тому же двери института и внешние ворота на вечер закрывались и охранялись сторожем, да плюс к тому у меня не было никакой одежды, кроме больничной (а на дворе был все-таки декабрь), и, самое главное, из-за поражения голеностопных суставов передвигаться я самостоятельно мог с трудом, что называется, «по стеночке».

Надо отдать должное тогдашнему моему следователю Симоненкову: как только он услышал про Институт ревматизма, лицо его сразу приняло тоскливое выражение, глаза потухли, и он явно потерял ко мне всякий интерес: должно быть, он мгновенно сообразил, что ни на какой суд – даже самый закрытый – невозможно представить описание, как посреди зимней стужи, в одной больничной пижаме, выхожу я (незаметно для больных и персонала) на улицу с пресловутой гусятницей, набитой взрывчаткой, в руках – и иду, поддерживаемый, очевидно, двумя сообщниками, с боков (так как сам ходить практически не могу) взрывать метро.

Кстати сказать, поскольку я помню, как меня убеждали, что эту бомбу именно я взорвал, у меня есть сильные сомнения в том, что Затикян и двое его товарищей, расстрелянных по этому делу, действительно ее взрывали. Равно как есть у меня сильное подозрение, что не будь этого «трехсотпроцентного» алиби, вместо Затикяна расстреляли бы меня.

С момента, как я понял, в чем же суть дела и на какую провокацию я нарвался, отношения наши с Богдановичем зашли в тупик. Первым делом я спросил его, зачем ему участвовать в этих гебешных играх. Реакция следователя была удивительной: он принялся долго и вдохновенно ругать КГБ, напирая все больше на то, что они только мешают работать (в частности, по его словам, и телефоны РУВД прослушивают), что там (то есть в КГБ) штат большой, работы нет, оклады высокие, расплодили бездельников, мы (читай: УВД) здесь уголовников ловим, с дерьмом возимся, а они там жируют. И дальше все в том же духе. Ошеломленный, я спросил его, член ли он КПСС. Он меня заверил, что не член, что у них партийный – один начальник, и вообще в органах – деполитизация. Чего только не услышишь от следователя в период перестройки!

Затем мы долго и упорно препирались. В соответствии с диссидентскими правилами я Богдановичу объяснял, что раз я – подозреваемый, то ни на какие вопросы отвечать больше не буду и вообще сотрудничать со следствием не буду, что пусть мне предъявляют обвинение и что общаться я дальше с ним буду только в присутствии адвоката, а Богданович, напротив, убеждал меня, что я вовсе не подозреваемый, что нигде этого обо мне не написано (впоследствии оказалось, что это, видимо, правда), что я – «проверяемый», что раз я не виноват, то нет смысла отказываться от сотрудничества, чем раньше выяснится, что я не при чем, тем лучше и для меня и для него.

В конце концов, Богданович сделал очень ловкий ход и заставил меня сдаться: он воззвал к моей человечности, сообщив, что если бы дело ограничилось письмами, это было бы полбеды, но ведь затем у Катерли и Карпа и квартиры сожгли! Я не устоял. После пожаров в квартирах моих друзей Верховского и Прибыловского я к такой информации равнодушным быть не мог. Правда, слова следователя о поджоге в квартире Нины Катерли меня несколько удивили: я был уверен, что если бы ее подожгли после знаменитого суда с Романенко, то об этом кричали бы все газеты, но мало ли – может, и правда, горела, а я как-то пропустил информацию? На всякий случай я спросил Богдановича, когда был пожар у Катерли. Заглянув в бумаги, он ответил: «28 августа». То есть спустя несколько дней после пожара у Прибыловского.

Тут же поведал я следователю о поджогах квартир редакторов «Панорамы». Реакция его меня удивила: он не проявил ни малейшего интереса. Точно так же не отреагировал он и на мои слова о том, что Верховский до поджога получал аналогичное письмо с угрозами (были и телефонные звонки аналогичного содержания). Это было странно: фактически Богданович игнорировал информацию, вероятно, имеющую отношение к порученному ему делу. Была в его реакции еще одна странность: дело о поджоге у Прибыловского расследовало РУВД того же Волгоградского района. Сказал я ему и об этом. Но это его тоже не заинтересовало.

Дальше стало еще интереснее. Я попросил показать мне тексты тех писем, которые получили Н. Катерли и П. Карп. Богданович вынул из «дела» и представил мне ксерокопию письма, адресованного Катерли. Текст был знакомый. У меня дома хранится таллиннская еврейская газета «Хашахар» («Рассвет»), где на первой полосе напечатано письмо ленинградского художника Альберта Рывлина, переславшего в редакцию фотокопию полученного им антисемитского письма (позднее аналогичный материал был напечатан и в «Даугаве»). Текст очень запоминающийся. Особенно про абажуры (именно про абажуры, как впоследствии оказалось, все почему-то помнят).

О чем я следователю и сказал. Услышав про «Хашахар», он закивал головой (из чего я сделал вывод, что это для него не новость), но когда я упомянул про абажуры, Богданович повел себя странно.

– Какие абажуры? – спросил он. – Никаких абажуров там не было.

– Как это не было? Давайте посмотрим еще раз вместе.

Но он посмотреть «еще раз вместе» отказался и вообще больше демонстрировать ничего не стал.

Затем он взял у меня образцы почерка. Это так говорится, что «он взял». На самом деле это я писал – и писал пять листов, и писал долго. Демонстративно игнорирующий процессуальную сторону Богданович почему-то не попытался заставить меня копировать текст писем про абажуры (я бы, впрочем, не согласился), а выдал мне книгу Валерия Чалидзе (да-да, именно Чалидзе!) «Уголовная Россия», раскрыл на месте, касающемся «дела Бейлиса» и «дела мултанских вотяков» и попросил аккуратно и дословно переписать. Что я не без удовольствия и сделал. Случайно ли Богданович открыл книгу на этом месте или он таким образом давал понять мне, а равно и экспертам, что он по поводу всего этого думает, затрудняюсь сказать. Но вышло, как в романе. Сатирическом. Протокол об изъятии образцов почерка Богданович, разумеется, не составил. Свидетелей, которые могли бы подтвердить, что эти пять листов действительно писал я и действительно в его присутствии в его кабинете, не было. Все это меня, признаться, удивило, но протестовать я не стал. Если человек хочет дать мне как можно больше оснований для обращения в надзорную инстанцию – пусть. Может быть, он именно к этому и стремится. Может, он сам не рад, что ему подсунули это грязное дело. Может, у него форма протеста такая.

Хотя я, конечно, не исключал, что А. Н. Богданович испытывает особую ненависть к УПК. На почве личных неприязненных отношений, например.

Так не удостоверившись даже, кто к нему приходил, не заведя ни одного протокола, не установив мой процессуальный статус и вообще наплевав на УПК, Богданович со мной и расстался. Мы договорились, что я зайду к нему и принесу еще пять листов так называемого «свободного почерка» – то есть написанного дома, в спокойной обстановке и в разное время.

Сразу после визита к Богдановичу я позвонил в «Панораму» и согласовал с крайне заинтересованными друзьями план действий. Было решено готовиться к любому варианту развития событий, а тем временем начинать собственное расследование. Если уж судьба подбрасывает независимому журналисту такой материал – грех от него отказываться.

Проще всего оказалось связаться с Ниной Катерли. Как выяснилось, буквально за месяц до того с ней познакомился Володя Прибыловский. Он дал мне телефон. Вечером того же дня я дозвонился до дочери Н. Катерли – Елены Эфрос (самой Катерли в Ленинграде не было). Тут выяснилось, что советский следователь не врать не может. Оказалось, что квартира Катерли все-таки не горела. И даже и попыток поджечь ее не было. Равно как и квартиру Поэля Карпа.

Лена Эфрос, однако, выслушав мою историю, сделала из нее интересный вывод, а именно: что ее еще подожгут. По ее мнению, произошла нестыковка в недрах гигантского бюрократического аппарата правоохранительных органов: к настоящему моменту их квартиру должны были поджечь, но что-то помешало (все время дома люди, собака – ну не получилось поджечь), а информация уже ушла. Лена сделала вывод, что впредь надо быть осторожней, окна-двери закрывать, надолго из квартиры не уходить, а также и П. Карпа предупредить.

Во всем же прочем она слова Богдановича подтвердила: да, действительно, письма такие приходили, причем давно, чуть ли не год назад – и ее матери, и П. Карпу. Да, действительно, про абажуры. Да, действительно, мама обращалась в прокуратуру, причем она, Лена, маме говорила, что делать этого не надо, связываться с этими правоохранительными органами не стоит – будет только хуже. Вот теперь она, Лена, видит, как она была права. Что нет, про письма другим ленинградским писателям она ничего не знает. И про письмо Рывлину она ничего не знает. И вообще это было, кажется, прошлой весной и про эти письма все давно и думать забыли. А вот лучше пусть-ка расскажу я вкратце о себе и еще раз вкратце об этом деле – она загонит информацию об этой гебистской провокации в ленинградскую «Смену». А может, и в агентство «Северо-Запад».

Тем временем со слов большого спеца по «патриотам» В. Прибыловского я узнал, что, действительно, весной прошлого, 1990 года была целая кампания рассылки таких писем. За давностью времени он, Володя, имен не помнит, но помнит, что писем было много. Вот, кажется, и Евтушенко получал, и еще кто-то.

До Евтушенко я не дозвонился. А жаль.

Зато дозвонился я до «правой руки» Сергея Григорьянца Аси Лащивер. Надо было посоветоваться с ней как с ведущим диссидентским специалистом по юридическим вопросам, во-первых, и надо было дать сообщение о моих приключениях в «Ежедневную Гласность», во-вторых. (Не забыл я и «Экспресс-Хронику»). Как выяснилось, Ася тоже получала такое письмо! Список моих жертв разрастался.

Ася Лащивер хорошо это письмо помнила. Как же, как же. Про абажуры. Такого не забудешь. Нет, вот представить его она мне не может, к сожалению. Сергей Иванович (Григорьянц) увез его в Париж, всем там демонстрировал и там же, в Париже, где-то и оставил.

Ага. Дело приобретало международную известность (вскоре от Юлии Пелеховой, руководителя Еврейского информационного агентства «Ма Нишма», я узнал, что и номер «Хашахара» с рывлинским письмом был вывезен какими-то нашими сионистами в США и они там, по словам Юлии, размахивали им на каждом углу – в подтверждение разгула антисемитизма в Советском Союзе). Я порылся в завалах книг в собственной квартире, нашел там материалы по «делу Бейлиса» и по «делу Дрейфуса» и принялся изучать. Надеясь на лучшее, готовиться надо к худшему, а ни одна загнивающая империя без собственного «дела Дрейфуса» (вариант: «дела Бейлиса») обойтись, видимо, не может. Это у нее потребность объективная, имманентная и проявляющаяся, видимо, на последних стадиях загнивания.

Фамилия у меня только неподходящая. Не созвучная. И почему я не еврей? Или фамилию изменить? Окончание «ов» отбросить? «Дело Тараса» (с ударением на первое «а») – вполне созвучно!

Тем временем, выработав с моими товарищами по Центру новой социологии «Феникс» и по редакции «Панорамы» тактику действий, мы сконцентрировались на двух направлениях: на поисках следов других моих «жертв» (коим я «писал» письма) и на оповещение средств массовой информации о происходящем. Если ГБ думала, что все будет шито-крыто и без скандала – она ошиблась. Если уж Богданович совершил ошибку, не взяв с меня подписку о неразглашении – этой ошибкой надо было воспользоваться.

И хотя пока еще сообщать о чем-то было рано (события еще только разворачивались), но мы довольно быстро связались с «Постфактумом», а позднее подробно рассказал я о происходящих вокруг меня чудесах и корреспонденту Би-Би-Си Григорию Нехорошеву, и корреспонденту Радио «Свобода» Марку Дейчу.

Московский адвокат Давид Маркович Аксельбант, храбрый человек, не побоявшийся в самые крутые годы застоя защищать «политических» Ольгу Медведкову и Виктора Гринёва, согласился, несмотря на крайнюю занятость (он в этот момент был защитником Валерии Новодворской по делу об оскорблении Его Императорского Величества), консультировать меня по моему делу, а, паче чаяния, дойдет до суда, и быть моим защитником. С ним мы проработали до мельчайших деталей линию поведения на следствии.

И 19 февраля я явился к Богдановичу с образцами свободного почерка уже во всеоружии. Я знал, что нужно выяснить мне, и, напротив, чего нежелательно дать сделать ему.

Надо признать, что в этот раз мой тезка выглядел как-то мрачно. То ли сведения о развернутой мной активной деятельности через недреманное око КГБ докатились до начальства Богдановича – и начальство дало ему нагоняй (подписку о неразглашении надо брать!); то ли он посмотрел на мой почерк (а может, и предварительно проконсультировался с кем), понял, что дело явно «липовое», и стало ему совсем противно этим заниматься; то ли сообразил он, что все это пахнет скандалом, и позорным скандалом, – но как-то он совсем сник.

Увидев, что я достаю образцы почерка из УПК, он засуетился, сказал: «Сейчас, сейчас, я за понятыми сбегаю», – и действительно убежал за понятыми, бросив меня в комнате наедине с делом. Странные вещи вытворяют советские следователи со стажем 21 год работы! Я же за это время не только мог в дело заглянуть, я все это дело мог к черту спалить! Или вещдок какой съесть. Или спереть.

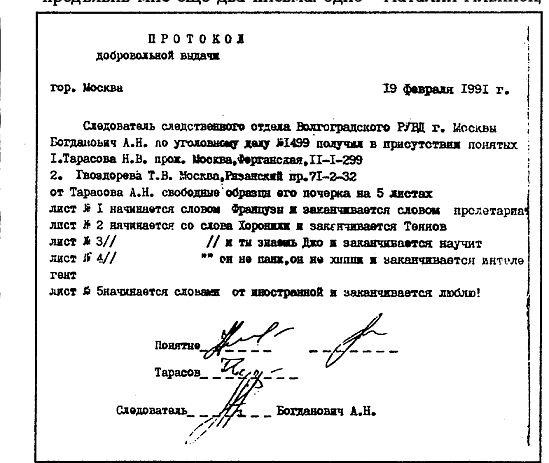

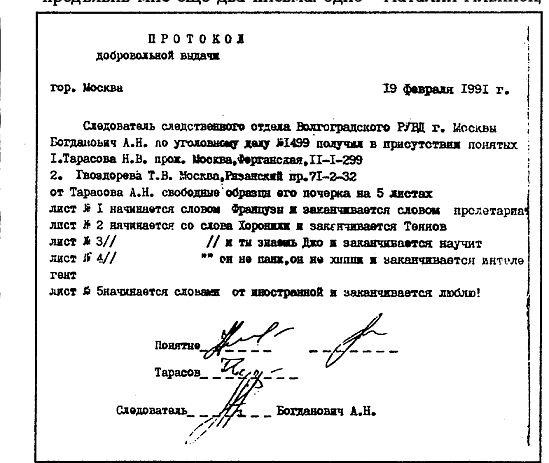

Наконец появились понятые. Оформили протокол, Богданович напечатал слово «протокол» – и долго мучался, размышляя вслух, протокол чего же он составляет, и наконец почему-то решил назвать его «протоколом добровольной выдачи». Я уже подумал было, что он сейчас же начнет печатать и протокол «явки с повинной», но до этого дело почему-то не дошло. А жаль. Я уже хотел ему признаться в организации землетрясения в дружественном нам опять Китае и в развязывании армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха. А то вот еще президента Кеннеди убили. Так это тоже – я убил. Из ружья.

Исключительно по моему настойчивому требованию в протоколе было зафиксировано, какими словами начинается каждый из этих пяти листов «образцов свободного почерка» и какими заканчивается. Упорный в своей ненависти к УПК, Богданович, однако, не мог составить протокол без нарушений. Так и остались в протоколе не обозначенными ни название дела, ни по какой статье (статьям) оно возбуждено, ни мой процессуальный статус (поскольку Богданович клятвенно меня заверил, что я не подозреваемый, но протокол был назван «протоколом добровольной выдачи», то я так понимаю, что я был соучастником, а именно хранил у себя дома краденое, конкретно: образцы моего же свободного почерка на пяти листах, у меня же и украденные (понять бы кем), которые я, однако, к моей чести, добровольно следствию выдал, чем оказал делу борьбы с преступностью неоценимую услугу).

Копия этого чудного документа осталась у меня на память. Кое-что я из него все-таки почерпнул: я знал теперь, что мое дело именуется «дело № 1499».

Вообще за эту встречу я, похоже, узнал от следователя больше, чем он от меня. Мало того, что увидел я в материалах дела копию подметного письма, полученного Александром Верховским – и значит, врал, врал мне Богданович, делая вид, что от меня впервые слышит о поджогах в квартирах Верховского и Прибыловского; мало того, что сказал он мне значительным тоном: «Вот и Мень получал такие же письма – а потом его убили», – и при этом посмотрел на меня со значением (вот и оказался я, кажется, кандидатом в поджигатели собственного друга и издателя – это, видимо, чтобы печататься было негде! – а равно и в убийцы Меня – а его-то я, интересно, за что?). Так еще следователь и расширил серьезно список моих «жертв», предъявив мне еще два письма: одно – Наталии Ильиной, второе – Юрию Шерлингу. Как водится, Богданович поинтересовался, знаю ли я этих людей (сам он, похоже, слышал эти фамилии впервые). Я ответил, что знаю, разумеется. Богданович обрадованно воскликнул: «Ну вот видите, все – ваши друзья!» Что с того, что Наталию Ильину я видел исключительно на фотографии, Юрия Шерлинга – только по телевизору, сам Следователь зачислил их ко мне в друзья.

Между прочим, неплохая компания. Я не против. Видимо потому, что это – мои друзья, я их и запугивал. И о. Александр Мень тоже, видимо, был мне другом – за что я его и убил (с Менем я, впрочем, и правда был знаком). А уж Верховский – действительно друг, этого я даже и не отрицаю. Его я, как известно, поджег. Из дружеских побуждений. И Прибыловского тоже[1]. Это у меня такая форма дружеского общения. Такой уж я человек. Большой оригинал, как говорил, помнится, о Пушкине один литературный герой.

Надо сказать, что в отличие от писем П. Карпу и Н. Катерли письма Н. Ильиной и Ю. Шерлингу были в деле не в ксерокопиях. Это были оригиналы! Богданович их мне издалека (а вдруг выхвачу и съем?!) показал. Письма, судя по всему, были идентичны предыдущим. И даже конверты были одинаковыми. Это были письма известным людям, да к тому же обратившимся в прокуратуру. А сколько, интересно, было таких, как Рывлин и Лащивер, к властям не обращавшихся? А сколько не знаменитых, а «простых советских граждан еврейской национальности», которых в милиции или в прокуратуре попросту «поперли», сказав им, что с такой «чепухой» возиться некогда? Сколько же всего людей получило такие письма? «Труд этот, Ваня, был страшно громаден – не по плечу одному!»

То, что в «деле» у Богдановича часть писем была в оригиналах, а часть – в копиях, убеждало, что не меня одного пробуют на эту роль, – иначе бы в «деле» были только оригиналы. Логично было предположить, что где-то сидят другие богдановичи, а перед ними – другие тарасовы, желательно – евреи, или – друзья евреев, или – оппозиционные журналисты. Или еще кто-нибудь в этом духе. Ну не искать же, в самом деле, подлинных авторов этих писем!

Остап Бендер, как известно, терроризировал гражданина Корейко телеграммами, а под занавес послал даже книгу «Капиталистические акулы» с подзаголовком «Биографии американских миллионеров», в каковой книге отчеркнул фразу «Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем». Норинский запугивал разного рода редакторов от лица «боевиков «Памяти» и запугал, например, Бакланова до того, что тот опубликовал факсимиле письма с угрозами у себя в журнале. Я же, как оказалось, запугивал от лица «русских» вообще известных писателей (в том числе и чистокровно русских, как Наталия Ильина), режиссеров, проповедников, малоизвестных журналистов, совсем неизвестных художников и еще бог весть кого. Причем это была только первая стадия. На второй же я, если верить Богдановичу, этих людей поджигал (как Катерли), а иных даже и убивал (как Меня). Какое развитие сюжета – со времен О. Бендера! Какая криминализация действий – со времен Норинского! Чудная у нас, однако, сложилась троица!

Итак, письма Ю. Шерлингу и Н. Ильиной, а также и образцы моего почерка были сложены в пакет и направлены на экспертизу на Петровку, 38. Делалось это в моем присутствии. В моем же присутствии было составлено и направление на экспертизу. Следователь задавал эксперту всего два вопроса: «Выполнены ли все представленные образцы текста Тарасовым А.Н.?» и «Какой рукой выполнены образцы – левой или правой?»

Через месяц должен был прийти ответ.

Благодаря Давиду Марковичу Аксельбанту я был подготовлен к любому исходу экспертизы – и к положительному, и к отрицательному. И знал, как себя вести и в том и в другом случае. Но события развернулись так, как не ожидал того никто.

***

Прошел обещанный месяц. Богданович молчал. Прошло полтора. Богданович молчал. Тут уж мне самому стало интересно, я позвонил ему и поинтересовался, есть ли новости. «А как же!» – сказал мне уверенно Богданович и пригласил его посетить.

Что я спустя пару дней и сделал. Тут и началась фантасмагория.

– Ага! – сказал мне Богданович, когда я появился, и увлек меня куда-то по коридору.

– Мы идем к начальнику отдела, – пояснил он на ходу. – Советую сразу же во всем признаться: так, мол, и так, Меня тоже я убил...

Больше я Богдановича не видел.

Начальник следственного отдела долго раздраженно с кем-то говорил по телефону, потом долго раздраженно что-то писал, потом, наконец, заметил меня.

– Вам что? – неприветливо спросил он.

– Я Тарасов, – веско ответил я ему.

Судя по выражению лица начальника, эта фамилия была ему знакома. Он вызвал по селектору какого-то следователя, по фамилии, кажется, Краснов, и передал меня ему.

Появившийся Краснов вывел меня в другой кабинет. Там он полистал какое-то «дело» (мое, надо думать), как-то странно занервничал, вдруг вскочил и вместе с «делом» убежал. Минут через пять он вернулся и поведал мне, что мною займется другой следователь.

«Другой следователь» оказался молодым приятным парнем явно семитской наружности и с таким же характерным именем: звали его не то Лев Григорьевич, не то Григорий Яковлевич – за давностью уже и не помню.

Он заглянул в «дело» и брови его полезли вверх.

– Ничего не понимаю! – сказал он. – А Вы в деле кто?

Я заверил его, что и сам жажду это узнать, и пока не узнаю, сотрудничать со следствием не намерен.

Следователь углубился в дело. Чем дальше он читал, тем очевиднее было, что вся эта история ему не нравится. Наконец он прекратил чтение и спросил меня, зачем я, собственно, вызван. Я развел руками. Следователь вышел.

Вернулся он разгоряченный. У меня сложилось впечатление, что он говорил с начальством – и говорил на повышенных тонах.

– Значит, так, – сказал он мне, – Вам нужно дать нам образцы Вашего почерка на пяти листах...

– Но я уже давал! Да еще и пять листов «свободного» почерка давал!

– Я знаю. Но дело в том, что эксперт отказывается давать заключение по Вашему почерку...

– Этого не может быть, – сказал я уверенно. – Отказ эксперта от проведения экспертизы – это чистая статья Уголовного кодекса, 182-я. – УК и УПК к тому времени, признаться честно, стали у меня настольными книгами. – Не будет ваш эксперт себя под УК подводить. Он же грамотный.

(Впоследствии мне объяснили, что я не прав. Существовала ситуация, в которой эксперт мог демонстративно отказаться от проведения экспертизы – и именно из-за правовой грамотности. Конкретно, если ему еще до экспертизы дали указание, каким должен быть результат, он же, глянув на образцы, сразу сообразил, что дело это – явно липовое, да еще и пахнущее большим скандалом, что доказать на суде, что результат экспертизы явно подтасован – раз плюнуть, а это тоже статья УК, – и быстро скалькулировал, что за отказ от экспертизы грозит ему, вероятнее всего, дисциплинарное взыскание (в самом худшем случае – 6 месяцев принудработ), а вот за заведомо ложное заключение, если не повезет, до семи лет. На Петровке работают профессионалы.)

– Я Вам повторяю только то, что сказал мне начальник, – хмуро буркнул следователь. – А он говорит, что эксперт отказался... Но поскольку из дела неясно, кто Вы в деле, то я Вас принудить ни к чему не могу. Если Вы хотите писать – будем сейчас писать, если нет... – И он посмотрел на меня, как мне показалось, с надеждой.

– Нет, – сказал я твердо. – Ничего я писать не буду, сколько же можно...

Не то Лев Григорьевич, не то Григорий Яковлевич явно повеселел.

– Принудить я Вас не могу, – повторил он, сунул папку в стол и, кажется, даже подмигнул мне.

Засим мы с ним тихо-тихо, как заговорщики, разошлись...

Прошло еще месяца полтора-два. Никто меня не беспокоил. И вдруг, в случайном разговоре с Асей Лащивер, узнаю, что, оказывается, следователя-то моего, Богдановича, из РУВД «переместили».

«Ай-яй-яй!» – подумал я, позвонил в следственный отдел и попросил Богдановича. «Нет его», – сказали мне. «А когда будет?» – «Да наверное, уже никогда. Он тут больше не работает».

Я даже расстроился.

Неужели человек из-за меня пострадал? Неудобно как-то.

А еще месяца через полтора-два грянули августовские события, и у Прокуратуры РСФСР появились более солидные клиенты, чем я.

Так и осталось загадкой, кому и зачем нужна эта провокация. Версий высказывалось множество. И что нужно было дискредитировать независимую прессу; и что власти, отдав «демократам» «на растерзание» Осташвили, хотели теперь принести ответную жертву «патриотам»; и что все это было завязкой гениального в своем цинизме дела, в ходе которого редакторов «Панорамы» намеревались обвинить в том, что они сами себе писали письма с угрозами и сами себя поджигали; и даже что это явилось ответной реакцией на опубликованную мной в пресловутом таллиннском «Хашахаре» и в парижской «Русской мысли» статью, где я разбирал, кто и почему убил о. Александра Меня, – кто-то там «наверху» прочитал, был неприятно поражен проницательностью автора и решил: дай-ка мы этого Тарасова займем делом – чтобы у него не было времени дальше «проницать»...

Уже в этом, 1992 году, завершая рассказ о моих приключениях, попытался я узнать что-то о судьбе моего дела в РУВД. Но в РУВД отвечать на мои вопросы отказались и, вдобавок к тому, любезно разъяснили, что и в любом другом месте узнать мне ничего не удастся: по закону с материалами следственного дела гражданин может ознакомиться, только если он – обвиняемый и следствие по его делу закончено. И никак иначе.

Так и прибавилась эта история в виде маленькой тайны к стройным рядам Больших Тайн, оставшихся нам в наследство от прежнего режима.

***

В заключение я хотел бы поблагодарить моих друзей, товарищей по Центру «Феникс» и газете «Панорама», сотрудников «Ежедневной Гласности» и «Экспресс-Хроники», корреспондентов Марка Дейча («Свобода») и Григория Нехорошева (Би-Би-Си), Лену Эфрос из С.-Петербурга и всех, кто оказал мне помощь и поддержку в этой загадочной истории.

Хочу поблагодарить также и следователя А.Н. Богдановича, сделавшего, кажется, всё возможное, чтобы сорвать гебистскую провокацию, – и, похоже, поплатившегося за это. Надеюсь, что при новой власти ему зачтется его принципиальное поведение.

Особо хочу поблагодарить адвоката Давида Марковича Аксельбанта, вселившего в меня уверенность в трудную минуту и оказавшего мне неоценимую помощь в этом деле.

[1] Член редколлегии «Панорамы» В. Прибыловский полагает, что его квартира была выжжена с целью уничтожить документы, свидетельствующие о прошлой деятельности одного из теперешних руководителей Московской товарной биржи (МТБ), в 1985–1987 гг. собиравшего (скорее всего, для КГБ) докладные сотрудников комсомольского оперативного отряда о политических взглядах, настроениях, связях и круге чтения студентов Московского государственного университета. Документы были частично опубликованы (в «Московском комсомольце» и «Панораме»). Заинтересованное лицо, видимо, полагало, что документы хранятся на квартире у В. Прибыловского. Более ранний поджог квартиры А. Верховского, скорее всего, не был впрямую связан с этим делом (видимо, был продуктом деятельности радикальных «патриотов»), но, возможно, дал толчок фантазии заинтересованному читателю «Панорамы». Третий поджог (на складе, где В. Прибыловский работал ночным сторожем) остается наиболее необъяснимым. – Владимир Прибыловский. (Под «одним из теперешних руководителей Московской товарной биржи» В. Прибыловский имеет в виду Константина Затулина. – А.Т.)

15 августа 1991 – 23 марта 1992